被格式化的上海梦:为什么上海劳动者创业意愿不是太强?

- 职场经验 2025-05-16 次

- 商务成本问题不解决,即便民营企业能成长起来、有创新意愿,也难在上海留的下来。被格式化的不仅是企业,上海的人才也有同样的困境。这种造就了上海人才的打工(白领)文化,创业氛围不浓。笔者对VC和一线城市创业公司的访谈中,他们指出,上海本地的人才不如北京、深圳的人才能吃苦,安于早九晚五。

上海是中国第一大城市,人口众多、经济活跃,全国性基础设施齐全,将全国或区域总部设在上海的民营企业和外资企业也不可胜数,截至2016年上半年,跨国公司累计在上海设立地区总部558家,其中亚太区总部49家,是内地跨国公司地区总部最为集中的城市。但上海民营资本无论规模、活跃程度还是品牌知名度,都与上海的经济体量不相衬。

与一线城市中经济最活跃的深圳做横向对比,2015年底,上海民营经济增加值占全市GDP比重为26.7%,深圳为42.8%;到2022年,民营经济增加值占GDP的比重也仅有27.1%。

在2017年初,在沪深A股上市的公司中,注册在上海的民营和公众企业有119家,占上海全部上市公司的49%,而深圳分别为183家和78%,如果以市值来衡量,上海的上市公司中,民营与公众企业的市值占全市的26%,而深圳是69%,这还不包括在香港上市的腾讯和未上市的华为两家巨无霸型深圳公司。这种情况到2022年底,也没有明显的变化。

后果就是在上海成长起来的明星企业变少。德勤自2004年开始编制“高科技、高成长中国50强企业排名榜”,针对硬件、软件、清洁技术、生命科学、通讯互联网等高科技领域的高成长公司进行排名,2006年至2015年的十年中,上海的企业共上榜59次,在全国位居第3位,北京、深圳以217次和64次列居前两位。2006年,上海有12家企业上榜,占总数的四分之一。十年以前,上海还有展讯、药明康德、分众传媒、龙旗等明星高成长企业,此后上海上榜企业数逐年下降,目前每年有5家左右。同期的北京,虽然也相对萎缩,但年上榜企业仍然保持在20家左右。2006年到2011年,上海上榜的企业大多是半导体、生物技术与制药等高技术含量的企业,这符合上海的比较优势,但在此后,这类企业不如以前多。

以前,上海的官员问,为什么上海出不了马云?

与深圳相比,上海的民营资本出现了明显的去实体化趋势,民营的高科技创新企业很难在上海成长,众多中小企业、创业企业面对过高土地、人工成本,宁愿从事赚快钱的产业,不愿意从事实业、不愿意在科技创新上努力。上海民营资本的这种倾向,使得上海近十年没有成长出多少全国知名的民营企业,而在北京、深圳、杭州、宁波等地,或多或少都有几个耳熟能详的民营品牌。在创业创新最活跃的互联网行业,市值或估值过500亿美元的巨头,上海一家也没有,催生了“上海为什么出不了BAT”的经典之问。

另一方面,上海通过土地、补贴等支持手段孵化出的创新项目,商务成本仍然是不能承受之重进入产业化阶段后仍会选择周边地区研发、生产。哪怕是深圳,房价上涨已经促使华为等公司将研发中心等外迁,上海更是面临这种压力,2002年以来,上海的高商务成本成就了苏州,制造业的跨国企业大多在苏州设厂。近年来,上海能留下的都是金融等利润较高的虚拟经济部门,IT、先进制造业等企业不断的将研发中心等人力成本占比较高的部门外迁。A股创业板的明星金融IT企业安硕信息,在上海成长起来,但研发基地已经外迁至苏州。商务成本问题不解决,即便民营企业能成长起来、有创新意愿,也难在上海留的下来。

作为中国的经济中心,上海的地位几次受到冲击,直到开发浦东新区,保持了十多年10%以上的增长,上海才重新确立了自己在全国经济中的地位。张江高科技园区式的经济开发模式成为招商引资的范式。园区模式可以有针对性的给予入驻企业在土地、税收优惠、财政补贴等,降低商务成本,2002年在争夺英飞凌等项目失利后,上海开始意识到本地商务成本上涨过快,出台的“173计划”也是希望通过“嘉青松”三个区的试点园区,降低商务成本。

另一方面,通过产业集聚,园区也可以让人才、企业集聚,促进交流,增强知识外溢边际,北京海淀区的人才与企业集聚形成的创新创业环境是这方面的典范。上海在多个区域想形成这样的集聚效应,在张江复制中关村,在陆家嘴复制香港中环和纽约华华尔街。张江的高科技园区与新大学园区被安排得很近,园区建筑整齐、漂亮,但与北京海淀气氛完全不同。

产业集聚是指由于劳动和资本等生产要素的聚集在一起的有机过程,不断向外部输出创新产品和分裂新的企业。五道口之所以成为码农聚集的“宇宙中心”,除了周边高校和IT企业云集外,也有附近林立的老破小社区、层次各异的街头摊贩。热闹、拥挤而富于生活气息可以为梦想家们提供就近且便利廉价的栖息条件、提供便利的交流环境,也因此而萌发创新创业的想法。

相比之下,精心设计的张江园区,一般的创业者很难在此找到合适的低成本住房、餐饮等条件。张江宽阔的马路两旁只有各个公司敞亮巨大的办公室,公司之间的交流很少,街道上看不见闲杂人员,临街缺乏密布着咖啡馆之类的谈话场所,两栋写字楼里的人突然有想法时,无法非常便利地约谈碰撞缺,一到下班时间,各个公司的员工各自回家。浦东陆家嘴金融中心一度也有这个问题,后来通过在几栋摩天大楼之间修了一个巨大的陆家嘴天桥进行了补救。

对于外来人才来说,上海的住房问题远比广州、深圳甚至北京严重。深圳、广州虽然房价上涨也很快,但城市里有大量城中村,子女上学的困难也比上海要小。北京虽然城中村不多,但市政、社区和小区物业管理远不如上海精细,群租、合租、住宅区办公司等现象较多,外来人才低价生活的空间很多。

创新与创业是从事颠覆性的工作,需要创造性破坏,无法预测,自然不可能事先规划。创新创业需要的往往是一种宽松的环境,成本低廉,又在空间上充满联系,容易沟通。按大公司入驻设计的张江产业园区让企业和人才聚集在一起,适合已成规模的企业入驻,适合人才在这里打工,但这种聚集并没有产生集聚的有机过程,不适合创业者在这里初创企业。

另一方面,上海鼓励众创空间,各类孵化器和众创空间井喷式增长。但这些创新与创业的孵化机构缺乏集聚效应,很难吸引到优秀的人才和初创企业入驻。据笔者调研VC的结果,上海的创新创业企业过于分散,张江高科区域尽管有种种不利,仍然是企业初创和VC调研的首选。

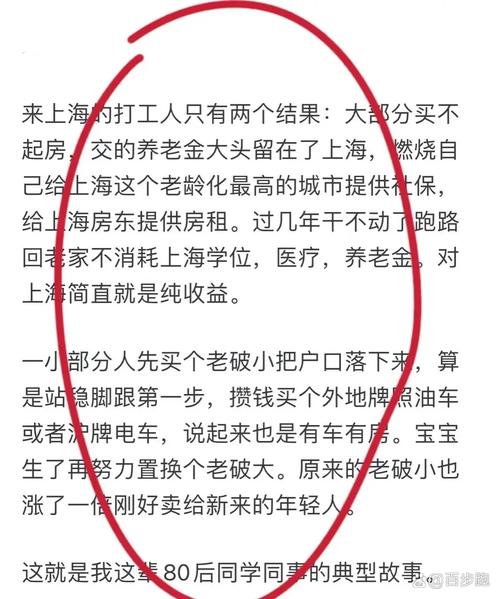

被格式化的不仅是企业,上海的人才也有同样的困境。改革开放以前,上海国企氛围浓厚,人才安于国企的铁饭碗,不愿意向江浙的人才下海创业。在上海的民营企业,大多来自新增的城市移民和高校毕业生。改革开放以后,外资进入上海,薪酬高于本地企业一大截,进入外企工作成为上海高端人才的首选。这种造就了上海人才的打工(白领)文化,创业氛围不浓。笔者对VC和一线城市创业公司的访谈中,他们指出,上海本地的人才不如北京、深圳的人才能吃苦,安于早九晚五。要想促进上海的科创中心,需要吸引外来人才。

人才是科创之本,上海极端重视外来人才的引进,早在2002年就率先出台居住证政策,吸引外地高素质人才。不管是应届高校毕业生落户,还是引进人才办理户口,抑或居住证持有人办理户口,相比其他城市的粗放简单,上海人都以其特有的精密、认真制定了清晰、透明的办法,明确了外来人才落户的预期。

在持有《上海市居住证》人员申办常住户口的办法中,社保缴纳基数、职称等作为评定标准,具体执行时,社保缴纳与个税缴纳的单位与基数是否一致、个人档案中的入职与离职记录是否连续、实际居住地址与证件地址是否匹配等都会成为考察内容,这种评定机制鼓励人才在高薪水、高福利的单位打工,这样的单位才会照实际工资缴纳社保、纳税,鼓励人才长期任职于一个单位,不至于因为工作变动而让社保断缴、入职与离职记录不连续。

但企业在初创期,即使公司前景可期,但短期工资待遇一般不会太好,社保缴纳基数也不会太高,离职创业或加入创业公司,也可能会面临社保断缴的阶段,这让积分很高的人才在面临创业或加入创业公司时会陷入选择困境,直到熬到拿到户口才能松口气,但这个时候往往已经没有创业的锐气了。

上海的居转户也有鼓励创业的条款,但奖励的前提都是按投资额、雇佣本地人数来计算的, “人才30条”中大多数创新人才落户或居住证积分政策,都附加社保缴纳年限、基数达到3倍社会平均工资等条件限制。调研中发现,上海的某家VC管理基金高达25亿人民币,其联合创始人因社保问题,仍然无法在上海落户。上海人才政策实际上是鼓励是外地资本在上海办企业,而不是在上海白手起家创业,这与通常人们说的创业完全不是一回事。

上海没有成长出BAT可能是偶然因素导致,但BAT以来,上海没有出现一家拿的出手的新兴互联网公司,一定程度上反映了上海的环境。

相关推荐

- 67个必看的求职面试介绍技巧与注意事项2025-05-17

- 跳槽注意事项 关于跳槽的七个建议2025-05-17

- 非法职业中介如何防范?2025-05-17

- 灵活就业人员包括个体经营、非全日制以及新就业形态等从业人员如2025-05-17

- 不论什么岗位都要签竞业限制协议吗?2025-05-17

- 5个切入点带职场新人深入了解职场潜规则2025-05-17

- 怎样成为一个受欢迎的职场人2025-05-17

- 拨开迷雾 职业体验点亮学生未来方向2025-05-16

- 职场日志:让别人无法替代你2025-05-16

- 说一个身边发生的职场小故事:因果轮回2025-05-16

- 办公室环境管理标准2025-05-16

- 轻松搞定职场 四款白领男士发型推荐2025-05-16

- 荐读 | 你的职场没有奇迹,全靠努力!2025-05-16

- 你是不是虾水深职场过关方法,水深职场攻略详解2025-05-16

- 我想买一些关于礼仪的书,求推荐2025-05-16

- 职场感悟与职场奋斗.doc2025-05-16

- 人际交往论文3000字2025-05-16

- 职场励志小故事2025-05-16

- “女老板因暧昧关系被下属威胁,揭露职场潜规则的惊人真相”2025-05-16

- 职场新人生存法则有哪些2025-05-16

- 职场中的主人翁意识2025-05-16

- 多篇奋斗主题的演讲稿精选2025-05-16

- 30句改变人生的励志名言!2025-05-16

- 职场生存法则:不要太把自己当回事2025-05-16

推荐资讯

- 1 面试技巧与常见问题解答 05-17

- 2 67个必看的求职面试介绍技巧与注意事项 05-17

- 3 跳槽注意事项 关于跳槽的七个建议 05-17

- 4 灵活就业人员包括个体经营、非全日制以及新就业形态等从业人员如 05-17

- 5 不论什么岗位都要签竞业限制协议吗? 05-17

- 6 大学毕业生看过来!第五批求职专场特色服务活动上线 05-17

- 7 怎样成为一个受欢迎的职场人 05-17

- 8 5个职场新人,和他们很冒险的梦 05-15

- 9 【职场】第一天上班找不到状态?2条高效工作心得 05-15

- 10 女性职场礼仪 05-15

- 11 找工作,简历如何准备?攻略收好 05-15

- 12 综合政审材料怎么填写 05-14

- 13 HR说“回去等通知吧”,究竟是让我们等什么? 05-14

- 14 面试时HR问:你为什么选择我们公司?该怎么回答 05-14

- 15 怎样处理好职场的人际关系 05-13

- 16 高校毕业生到合肥就业创业可以享受哪些政策? 05-13

- 17 哪些高校毕业生可以申请住房租赁补贴? 05-13

- 18 找工作哪个网站好人才招聘网 05-13

- 19 面试必考的21个问题和回答技巧!看一眼就赚大发了! 05-13

- 20 2025年安徽省政府工作报告(全文) 05-10

- 21 高质量简历制作的注意点 05-10

- 22 简历中的“一针一线”该怎么穿 05-10

- 23 护士面试的自我介绍范文350字 05-10

- 24 2025公司员工面试自我介绍总结 05-10